|

57.十年社會主義建設的成就有哪些?

1956年黨的八大提出,國內主要矛盾已經是人民對于經濟文化迅速發展的需要同當前經濟文化不能滿足人民需要的狀況之間的矛盾,全國人民的主要任務是集中力量發展社會生產力,實現國家工業化,逐步滿足人民日益增長的物質和文化需要。從1956年到1966年全面建設社會主義的十年,是黨對中國社會主義建設道路艱辛探索的十年,雖然經歷曲折,仍然取得了無可否認的巨大成就。工業建設、科學研究和國防尖端技術的發展以及農田水利建設和農業機械化、現代化發展的許多工作,都是在那個年代開始布局的。正如《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》所指出的:“我們現在賴以進行現代化建設的物質技術基礎,很大一部分是這個期間建設起來的;全國經濟文化建設等方面的骨干力量和他們的工作經驗,大部分也是在這個期間培養和積累起來的。這是這個期間黨的工作的主導方面。”

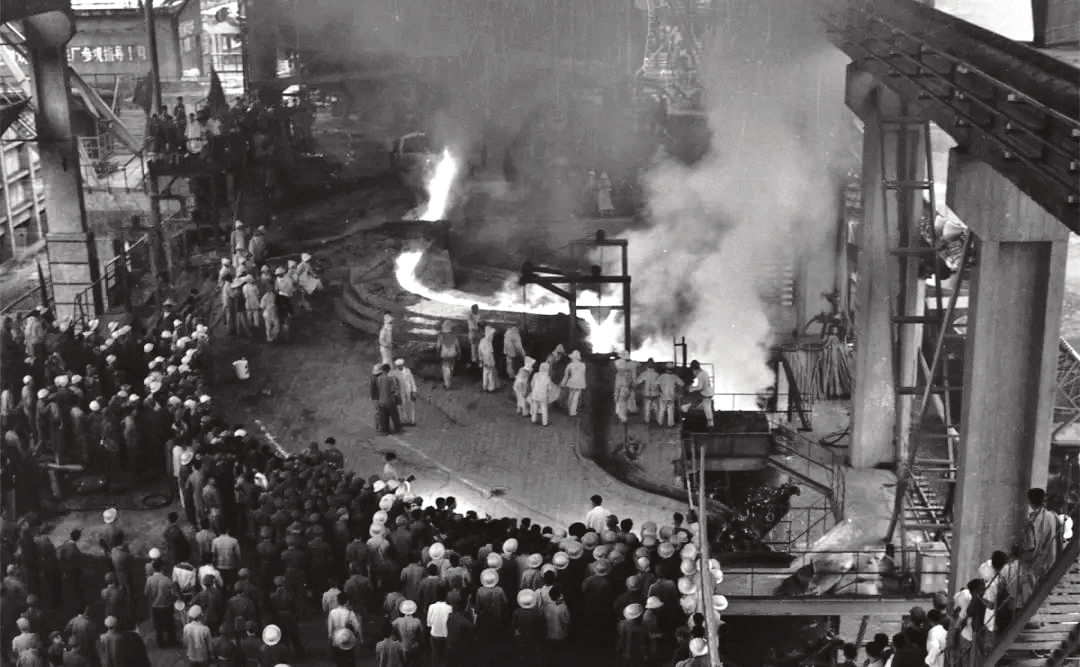

工業建設方面,工業生產能力大幅度提高。以1966年同1956年相比,全國工業固定資產按原價計算,增長了3倍。在鋼鐵工業方面,除了我國最大的鞍山鋼鐵基地進一步建設以外,武漢、包頭兩大內地鋼鐵基地主要是在這十年中建設起來的。在機械工業方面,分別形成了冶金、采礦、電站、石化等工業設備制造以及飛機、汽車、工程機械制造等十幾個基本行業,并且能夠獨立設計和制造一部分現代化大型設備。1964年,我國主要機器設備的自給率已達90%以上。特別突出的是,石油工業發展成為這個時期我國國民經濟的支柱產業。建設完成了大慶油田,隨后又開發了勝利油田和大港油田。到1965年國內需要的石油已經全部自給,使我們能夠自豪地宣布:中國人靠“洋油”過日子的時代已經結束了!

△攀鋼一號高爐煉出第一爐鐵水

交通運輸業長足發展。1958—1965年,全國新增鐵路營業里程9000多公里。鷹廈、包蘭、蘭青、蘭新、川黔、黔桂等線建成通車。全國除西藏外,各省、自治區、直轄市都有了鐵路,福建、寧夏、青海、新疆第一次通火車。公路、水運、航空等事業也有較大發展,全國大部分縣、鎮通了汽車,沿海港口新增十幾個萬噸級泊位,遠洋航運開辟了通往東南亞、歐洲和非洲的3條航線。

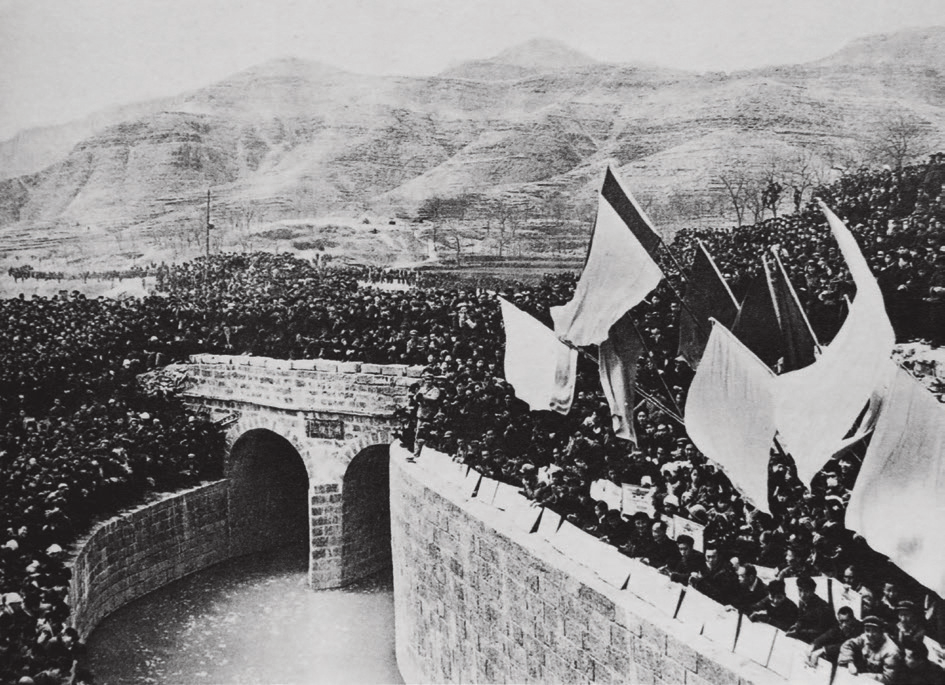

農田水利建設取得重大成就,農業生產條件顯著改善。廣大人民群眾堅持長期不懈地大規模興修水利,發展農田灌溉,為農業的恢復和發展作出了積極貢獻。這一時期建成的安徽省的淠史杭灌區、內蒙古自治區的三盛公水利樞紐、北京市的京密引水渠等以灌溉為主的大型樞紐骨干工程,以及各種類型的水庫,在當時和以后相當長的時期內發揮了重要作用。

△紅旗渠總干渠落成典禮

科學技術發展成績顯著。1958年9月,經黨中央批準,正式成立全國科技工作者的統一組織——中國科學技術協會。1956年制定的十二年科學技術發展遠景規劃提前完成,新的十年(1963—1972年)科學技術發展規劃在1963年制定。1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功,有力打破了大國的核壟斷和核訛詐,提高了我國的國際地位。導彈和人造衛星的研制也取得突破性進展。基礎科學研究方面,1965年我國在國際上首次人工合成牛胰島素結晶,在世界處于領先地位。

教育衛生事業成就可觀。1957—1966年,高等學校畢業生近140萬人,中等專業學校畢業生約211萬人,分別為1950—1956年的4.9倍和2.4倍。醫療衛生機構大幅增加,全國城鄉衛生醫療網基本形成。嚴重危害人民健康的天花、霍亂、血吸蟲病、瘧疾、鼠疫等疾病,或被滅絕,或得到有效防治。毛澤東曾寫下“借問瘟君欲何往,紙船明燭照天燒”的詩句,表達對消滅血吸蟲病這一奇跡的贊嘆。

優秀文學藝術作品大量涌現。如小說《青春之歌》《創業史》,電影和舞臺劇《紅色娘子軍》《霓虹燈下的哨兵》,歌劇《江姐》等。大型音樂舞蹈史詩《東方紅》更是這一時期的經典。

民族地區的經濟文化建設邁出較大步伐。許多地方興建了一些大型現代工業基地,結束了民族地區沒有現代工業的歷史。一批高等學校在民族地區建立起來,當地建設所需的各類專門人才得到培養。

10年間,我國培養了一大批治黨治國治軍和社會主義建設事業所需要的專門人才,其中大部分成為后來改革開放和現代化建設事業各方面的骨干力量。黨的建設得到加強,黨的隊伍進一步發展。全國黨員人數從1956年的1073萬人發展到1965年的1895萬人。另外,這個時期人民代表大會制度、中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度、民族區域自治制度等得到進一步鞏固,從而為中華民族偉大復興進一步夯實了根本政治前提和制度基礎。

公網安備 14050002000706號 網站支持:天狐網絡

公網安備 14050002000706號 網站支持:天狐網絡